走进水务遗产丨 两千年长盛繁荣的见证

两千多年来,广州港欣欣向荣、生生不息,以悠久的历史和稳定的发展,成为世界古老港口的典范。那些在岁月里显赫的古老码头,正是广州港历经两千多年长盛繁荣的缩影与见证。

让我们穿越时空,走进广州市第二批水务遗产——黄埔古港,倾听海丝故事。

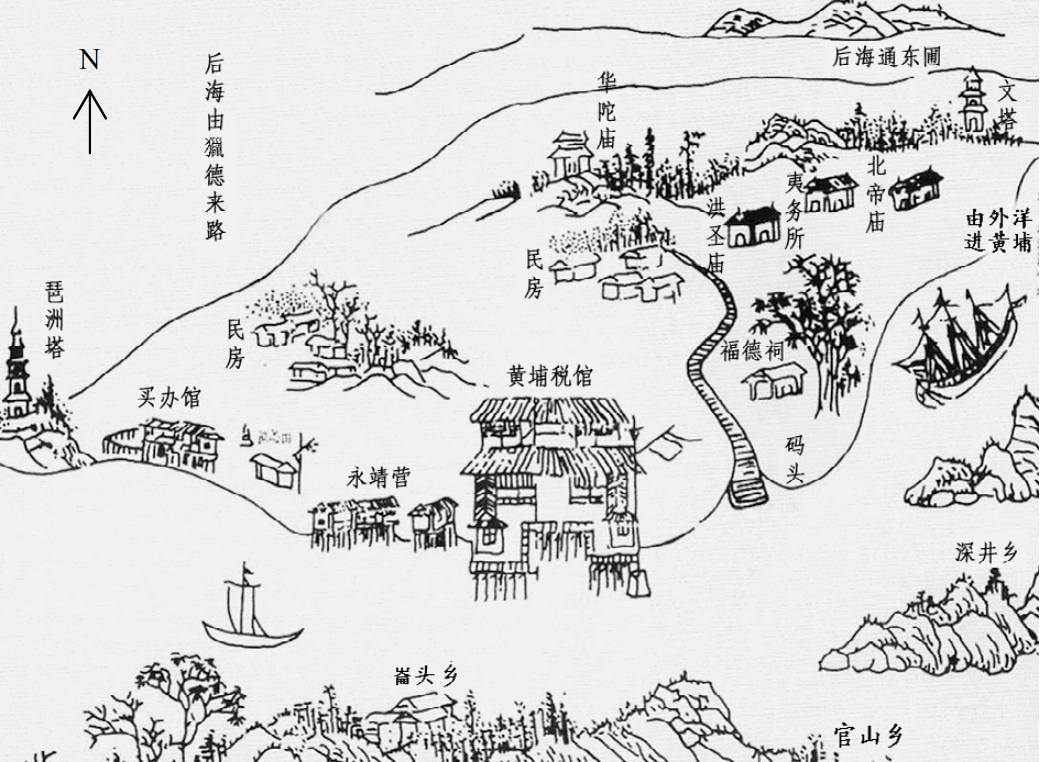

清代黄埔古港示意图

黄埔古港位于广州市海珠区黄埔村内,自宋代以后,黄埔村长期在海外贸易中扮演重要角色。南宋时此地已是“海舶所集之地”。明清以后,黄埔村逐步发展成为广州对外贸易的外港。康熙二十四年(1685),全国设江、浙、闽、粤四海关,粤海关在黄埔村设黄埔挂号口,位于如今黄埔村石基河口一带水域。

乾隆二十二年(1757年),清朝政府宣布实行“一口通商”,指定广州为唯一对外贸易口岸长达80多年,黄埔村的黄埔古港成为清代海上丝绸之路的必经港口。这里有黄埔税馆、夷务所、买办馆等,外国商船必须在此报关后由中国的领航员带商船入港,办理卸转货物、缴税等手续,然后货物才能进入十三行交易。80年间,停泊在黄埔古港的外国商船共计5000多艘。

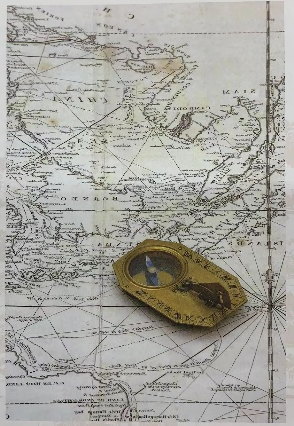

“哥德堡号”仿古帆船

2006年,瑞典的仿古商船“哥德堡号”重访广州,同温250年前的友好交往。瑞典国王卡尔十六世古斯塔夫和西尔维亚王后,专门到当年“哥德堡号”的停泊地黄埔古港访问。

“哥德堡”号商船由瑞典东印度公司于1783年建造,曾经三次抵达广州,航行海上丝绸之路。

哥德堡号及其航海图

1745年9月12日“哥德堡”号装载着中国的瓷器、丝绸、茶叶等货物,踏上第三次中国之行返程时,遭遇暴风雨袭击不幸沉没。相传当时从沉没的“哥德堡”号船上仅打捞出来四分之一的货物,除去船的损失以及打捞工程的费用还能有利润,“哥德堡号”带来的巨大利润可见一斑。

黄埔古港现在岸边仍保留一条“海傍街”,从前紧靠码头,是一个繁闹的集市,商铺林立,现在村民建房还不时挖出当时的木桩和桩基。

黄埔直街是当年重要的贸易区,现在大体还能看出清代末期街道的特色,这里原来还有许多庙宇,都是与航海和海外贸易有关的,现在保存下来的仅有一座北帝庙,庙里的碑记记载着清朝政府对海外贸易征税的重要史料。

如今的黄埔古港

黄埔古港当年属于黄埔村南一部分,主要承载着生产物资上落运输、饮用水源、生活取水等功能,在居民群众日常生活中起到重大作用,是不可缺少的一部分,自1981年通自来水时才停止饮用水功能,但仍保留部分生产物资和人上落运输功能。

2002年7月黄埔古港遗迹和黄埔村早期建筑被定为广州市第六批文物保护单位;2023年4月创建黄埔古港国家3A级旅游景区,共有四个功能区,即纪念展示区、古港公园区、栈道餐饮区及村头广场区,是集展示、传播、娱乐、休闲于一体的“文化公园型景区”。

黄埔古港景区

从黄埔村入古港区,首先映入眼帘的是古港旧址所在地的小港湾,那是一段长约1000米、宽约600米的水域。一棵古榕树下,安放着“黄埔古港遗址”石碑。

在景观区,竖起一座石牌坊,横匾为“古港遗风”四个大字,左右一副对联:四海云橘临凤浦,五洲商贾汇神州。勾起了人们对黄埔古港昔日风貌的联想。

在景观区北墙,重修于咸丰四年的“海傍东约”的牌子仍然高竖着,如今,不论是节假日还是工作日,这个古港景观区都吸引了一批批国内外慕名而来的旅游者,景观区让他们了解广州有一段辉煌的历史。

粤海第一关纪念馆,是依托清代粤海关属下黄埔挂号口历史资料还原的仿古建筑群,是一座历史类型纪念馆,同时也是省市区三级爱国主义教育基地。

馆内通过《流淌的辉煌——“一口通商”与黄埔古港》大型专题展览,展示了海上丝绸之路、广州十三行和黄埔古港的兴衰,再现广州两千多年的海上丝绸之路的历史和黄埔古港在 17-19 世纪广州“一口通商”时期的辉煌历史。

部分图片来源:粤海关博物馆